靠 AI 90 分钟做出来的 WikiTok,维基百科+抖音会让我知识成瘾吗?

如何克服狂刷短视频带来的时间黑洞?屏幕健康、数字极简都太好用。如今,出现了一个新应用,想用魔法打败魔法:不是爱刷下一条吗?让你刷个够。

近日,某位外国网友,就用 AI 制作了一个应用,让你能用刷抖音的方式刷维基百科词条,所以这应用就叫:

「WikiTok」 。

随机出现的维基百科页面|图片来源:WikiTok

不要以为维基百科枯燥,许多人都曾有「本来只是查个小知识点,结果一不小心深陷维基百科网,在无穷无尽的链接里跳转」的经历。甚至维基百科社群里就有个专门词,称这些用户是:

Wikiholic(维基成瘾者) 。

所以我兴致勃勃点进 WikiTok,感受了一场寓教于乐的「信息成瘾」。

拒绝算法,套壳但不够 Tok

WikiTok 就是个网页应用,页面极其简单,一个随机维基百科词条,下滑就刷出另一条词条,点击页面上的❤️收藏,点「阅读更多」会跳转到维基百科官方页面,条目之间完全随机,没有任何算法推荐机制。

WikiTok 的目的就是让用户随机获得一些有趣的信息,增长见闻,在无聊时,用「短信息」去代替短视频打发时间。ArsTechnica 报道称这种方式「 你永远无法预测下一个跳转会带你去哪里,这种未知感令人兴奋 。」

个人体验是,30 条里能刷出 1 条感兴趣的|图源:WikTok

然而,在抱着这种期待体验后,我不仅对 WikTok 毫不成瘾,反而觉得有点浪费时间,还不如刷会儿抖音(不是)。问题就出在 0 算法,太随机。

WikiTok 的开发者 Gemal 坚决抵制兴趣算法,他表示「很多人给我发消息,甚至在 GitHub 上评论,想让 WikiTok 加入算法。我不得不说,我们日常生活里已经被无情且不透明的算法所统治,为什么不能在世界上有一个小角落,没有任何算法?」

开发者的想法很理想,但体验很糟糕。

我不得不下滑数十次,才能看到一个有点点感兴趣的词条,随机推送的机制,就相当于我在 总计超过 6400 万个维基百科条目里开盲盒,我原本想在知识的海洋里遨游,但实际上是在大海捞针 。

刷了半个小时就刷到四条略微感兴趣的条目|图源:WikiTok

想象一下加入了算法推荐的 WikiTok 多么有趣。

比如我最近沉迷中世纪背景的游戏《天国拯救 2》,对中欧中世纪的历史风俗非常感兴趣,游戏里也提供了大量维基词条去科普。所以当我在 WikiTok 上刷到「锁子甲」、「城堡」、「波西米亚战争」等词条时,简单阅读后果断点了「❤️」。

而后 WikiTok 会给我推荐越来越多的中世纪相关词条,我不需要准备三个小时读完「中世纪」这一维基百科词条。而是在各种碎片时间里打开 WikiTok,就能快速了解一个我感兴趣领域的小知识。

然而实际上,我在 WikiTok 上刷了接近五十个词条,才刷到一条「锁子甲」,而后类似词条再也没出现过,点了 ❤️也只是把「锁子甲」收藏后待日后翻阅。

目前 WikiTok 就只是一个浏览界面,它忽略了一个问题: TikTok 的核心就是算法,它靠算法在相关内容之间,一条条做横向推荐 。

而传统的维基百科不需要算法,因为用户可以持续点击相关链接。一条完整的维基百科条目就已经集成了足够的「算法推荐」。就像我点进「中世纪」这一维基百科词条里,不仅单条目有两万多字,还有成百上千个可跳转的新词条、上百篇引用论文,光推荐继续研读的相关网站就有几十个。

TikTok 靠单条关联,维基百科是全部摊开,WikiTok 是在全部摊开下不做关联。

维基百科「中世纪」条目下有无数链接|图片来源:维基百科

说白了,目前这种形式并没有体现 WikiTok 里的「Tok」,何况维基百科本身就有一个链接叫做「随机维基」,每次点进去会随机推送一条词条,也无任何算法和数据关联。

WikiTok 的形式,并没有在随机维基上做任何突破。但也不能过于苛求 WikiTok,毕竟:

它是一个靠 AI,一个半小时就做出来的网页应用 。

靠 AI 能做出「抖音版维基百科」吗

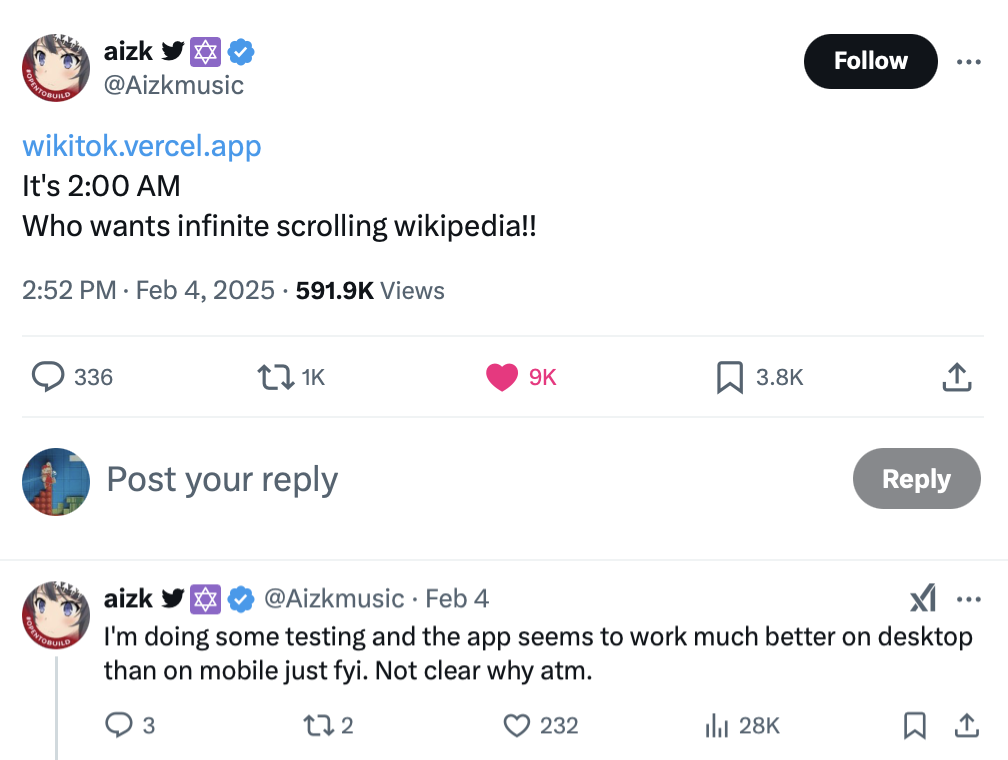

WikiTok 源于开发者 Tyler Angert 发了一条推文「一个疯狂的点子:整个维基百科都在一个单页,可滚动的页面上。」在网友评论「甚至更好的是,一个可以根据你的兴趣,无限下滑的维基百科页面。」而后 Angert 将这个想法命名为「WikiTok」。

此后该推文被转发上百次,在几小时后,让开发者 Gemal 看到了。

维基百科「抖音版」最初的 idea 来源|图片来源:X

Gemal 觉得可以用 AI 编程,马上做出一个「最小化可行产品」(MVP)。在 Claude、Cursor 等 AI 模型下,从凌晨十二点半刷到 WikiTok 的想法,到凌晨两点,Gemal 靠 AI 把 WikiTok 做出来了。

不到 24 小时,靠 AI 编程让想法成真| 图源:X

第二天,Gemal 推出 WikiTok 的推文转发破千,产品登上 Hacker News 当日新闻榜首。

Gemal 表示,WikiTok 只有几百行代码,绝大部分都是 Claude 写的,他已经把项目开源发到了 GitHub 上。但至今,他仍然坚持让 WikiTok 反算法。

然而,算法并不是 WikiTok「无聊」的唯一原因,还有形式的问题。

WikiTok 条目的呈现方式是最简单的文字摘要,配上一张条目里被放大的图片,观感十分简陋。

这清晰度仿佛穿越回 ADSL 时代|图源:WikiTok

既然整个 WikiTok 项目能在 AI 帮助下一个半小时就做出框架,那 AI 能否让它形式上更丰富呢?

比如跨语言支持,虽然 WikiTok 支持 14 种语言,但当你选择了使用语言后,它是直接把范围锁定到了该语言的维基库里。但维基百科第一语言的英文,有近 700 万条目,中文仅排第 12,只有不到 150 万条目。

如果 WikiTok 可以引入 AI 的翻译优势,就可能打通维基百科条目之间的语言壁垒,间接扩充了用户可访问到的条目数量。

在内容呈现上,AI 也能给 WikiTok 带来更丰富的形式,比如把 WikiTok 接入 Sora、Runway、可灵这类 AI 生成视频平台, 提取维基百科文字摘要,生成 15 秒短视频,或是动态图文,甚至辅以 AI 解说 。

围绕知识和信息,AI 还能做到动态可视化,或许还能生成交互式 3D 模型、时间轴动画、信息图辅以理解。

再加上推荐算法的加持,这是不是更接近想象中的「WikiTok」,一不小心就成了 Wikiholic(维基成瘾者)。何况算法推荐和 AI 条目短视频可以作为可选项,让原教旨维基者保留惊喜,给更大众的用户沉浸其中的机会。

维基百科的信息准确度、知识密度和广度都是一座互联网宝库,同样是打发碎片时间,从「刷了三个小时 TikTok,感觉虚度了人生。」到「刷了三小时 WikiTok,浅浅了解了一个新领域!」获取的信息多了,成瘾负罪感少了,何乐而不为呢?

别说,我还真挺想在 AI 时代,看到一个成熟的 WikiTok 出现,在搜索引擎、大语言模型、算法推送和传统百科之间,找到一个独特又能触达大众的路径。